「茶」の知恵

滋賀県は日本のお茶の発祥地とされ、西暦805年頃、伝教大師最澄が唐より持ち帰った茶の種子を比叡山麓の日吉大社あたりに播かれたのが始まりといわれています。お茶に含まれる成分の特性、様々なシーンでのお茶の飲み方、おいしいお茶の淹れ方、茶摘みの時期のこと、お茶の保存方法についてお話します。

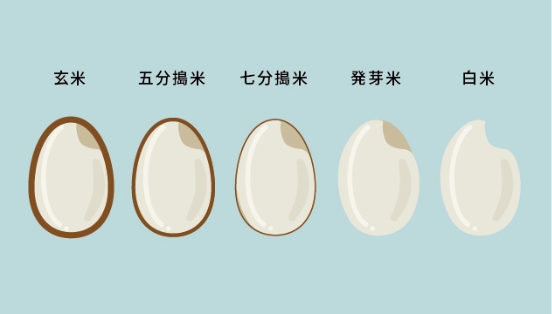

玄米は、籾米(もみごめ)から籾殻(もみがら)だけを取り除いたお米です。

玄米から糠(ぬか)と胚芽(はいが)を取り除き、胚乳(はいにゅう)のみにしたお米が白米になります。

玄米、三分つき米、五分つき米、七分つき米、胚芽米、白米の順に精白度合いが大きくなりますが、精白がすすむにつれてビタミンやミネラル、食物繊維などの体に良い成分が失われてしまいます。

1.食物繊維の含有量

玄米の糠層には、食物繊維が豊富に含まれていて、白米と比べると約8倍もの食物繊維を含んでいます。

食物繊維は、腸内環境を改善し腸からの脂肪の吸収を抑制する働きがあるので、身体の内側から整えることができます。

さらに、便秘を解消すると同時に、体内の余分なコレステロールや糖分、発ガン物質などの有害物質を排出してくれます。そのため、癌や生活習慣病の予防、またダイエットにも効果的といえます。

ただし、玄米は白米よりも消化に時間がかかるため、しっかり噛んで食べることが大切です。

2.ビタミンB群が豊富

玄米の胚芽や糠(ぬか)には、食物繊維の他に、ビタミンB群(B1、B2、B6、ニコチン酸、パテントン酸、イノシトール、葉酸等)が含まれています。 ビタミンB群は、エネルギーをつくり出す代謝を助ける働きがあるため、人間の身体には必要不可欠な栄養素です。

玄米をわずかに発芽させたのが発芽玄米です。発芽の際に眠っていた酵素が活性化し、出芽のために必要な栄養を玄米の内部に増やしていきます。そのため、玄米よりも栄養価が高いのです。

発芽玄米の栄養価の高さは、白米をはじめ、そば、うどんなど他の主食に比べて群を抜いています。なかでも、ストレス軽減作用で知られるギャバは白米の約10倍も含まれています。発芽玄米には、健康に欠かせない栄養成分が、たっぷりと含まれています。

腸内環境を整える食物繊維、サビから体を守るビタミンE、体調を整えるマグネシウム・カルシウムなどのミネラルはもちろん、白米からは摂るのが難しい、「オリザノール」も豊富に含まれています。

さらに、発芽の過程で増加することが発見されたPSG(発芽米ステロール配糖体)は、「体脂肪を減らす期待の機能成分」といわれています。

中性脂肪や基礎代謝に関わり、体脂肪のつきにくい体づくりを応援します。

糖質をエネルギーに変えるビタミンB1は、白米の5倍。

また、血管の老化を予防し、LDLコレステロールにもアプローチするので、生活習慣が気になる人にはもってこいの食材です。

発芽玄米は甘み、旨みが豊富です。これは、発芽により酵素が活性化されることで、糖質が分解されて甘みが増すとともに、たんぱく質が分解されて旨み成分であるアミノ酸が増えるためです。

発芽玄米は中性脂肪の吸収を抑え、食事からのカロリーの吸収をカットする働きがあります。

そのため、お腹についた脂肪がエネルギー源として燃焼されやすくなり、ウエストサイズの低下に効果的だと言われています。

①農薬を使用せずに有機肥料で栽培した滋賀県産の玄米を発芽寸前まで水に浸け、丁寧に水洗いし、アブシジン酸を除去した発芽玄米を手作業でザルに広げます。

②冷風乾燥機に入れ、乾燥させます。ここでは、表面だけを乾燥させているので、お米の中は保水性があります。細胞の中に、水が入っている状態です。

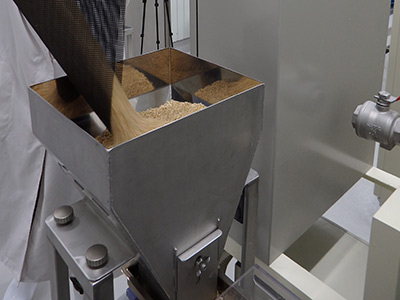

③この状態のお米を気流粉砕機に入れて粉砕します。気流粉砕は、物理的な粉砕ではありません。

米と米がぶつかって、激しい気流を発生させて、米と米をぶつけて粉砕するので細胞膜が壊れてないから、保水性があるのにべたつかないのです。

原料同士がぶつけ合って粉砕される自己粉砕方式のため、粉砕時の衝撃力がやや小さく、且つ短時間で粉砕されるため、でんぷん損傷を受けにくくなっています。

空気の発生量が多く、大量の空気が緩衝し温度上昇を抑制するので、アルファー化の心配がありません。

④ 1回に5kgの発芽玄米粉が出来ます。

⑤ 手作業でふるいにかけ、異物の混入がないか確認します。

⑥手作業で2kgずつ袋詰します。

すべての工程、丁寧に手作業で行ってますので、大量生産が出来ません。

製粉した発芽玄米粉は、品質と安全性を高めるために、冷凍で製麺工場に運んでいます。