「米」の知恵

お米は私たちにとって身近な食材です。あたたかいご飯はもちろん、お米をつかった様々な食品を目にする機会も多くなりました。お米にはご存じの通り白米、玄米、発芽玄米などの種類があります。お米がもつ栄養素と身体にもたらす効能についてお話します。

発酵とは、目に見えない微生物の働きによって食物が分解され、人間にとってプラスになる成分に変化すること。

微生物(乳酸菌、麹菌、酵母など)が食品に含まれる栄養素を分解してエネルギーを生み出す活動を「発酵」といい、その時に生み出された食品が人間にとって有害な場合は「腐敗」となります。

発酵は食物のおいしさや栄養価、保存性を高めるだけでなく、腸内環境の改善や抗酸化作用など、健康効果をもたらします。

1. カビ(麹菌、アオカビなど)

2. 細菌(乳酸菌、納豆菌、酢酸菌など)

3. 酵母菌(パン酵母、清酒酵母、ビール酵母など)

温暖湿潤な気候の日本はカビが繁殖しやすい環境ですが、それは逆に言うと、麹菌のような安全で有用なカビの繁殖(=発酵)が進みやすい環境ともいえるのです。

だから日本では味噌やしょうゆや日本酒など、麹菌が活躍する発酵食品が多く生み出されてきました。

1.カビ(麹菌)について

カビは、さまざまな形態や機能を持つ糸状細胞の微生物。胞子を飛ばして拡散し、菌糸と呼ばれる糸状の細胞を伸ばして広がります。

味噌や醤油などの発酵調味料づくりに欠かせない「麹菌」も実はカビの一種です。

麹とは、主に蒸した穀類に麹菌を加えて繁殖させたもので、その麹菌の酵素がおいしい発酵食品を生み出します。

日本酒やみそ、しょうゆ、みりん、酢など日本で古くから使われてきた調味料は、ほとんどが麹を使った発酵食品です。

麹菌はそのまま使うのではなく、お米、麦、大豆などに加えて培養させた「麹」にして使用します。

そして、どんな食材(培地)で菌を繁殖させるかによって、「米麹」「麦麹」「大豆麹」と、できあがる麹の種類が変わってきます。

例えば、味噌の原料は大豆と麹と塩。煮大豆に米麹と塩を加えると「米味噌」に、米麹の代わりに麦麹を使うと「麦味噌」、大豆麹を使うと「豆味噌」(八丁味噌)ができます。

麹菌が生み出す酵素の力によって、食べ物の中のでんぷんやたんぱく質が分解され、体内での消化・吸収が効率よくできるようになったり、酵素によって生み出されるオリゴ糖をエサに腸内の善玉菌が活性化し、腸内環境が良くなったりします。

さらに、麹菌は豊富なビタミンやミネラルなどの栄養素をつくり、疲労回復や美容促進にも関係しているといいます。

2.細菌について

細菌は単細胞の微生物で、カビ菌、酵母と比べて最も小さな微生物。細胞分裂を繰り返して増えていきます。

発酵食品をつくる細菌の代表例が、ヨーグルトづくりに欠かせない「乳酸菌」、お酢づくりに欠かせない「酢酸菌」、納豆を生み出す「納豆菌」です。

乳酸菌とは、発酵によって糖類から乳酸を作り出す性質を持つ微生物のことを指します。人体に有益な菌のため「善玉菌」とも呼ばれます。

どんな糖をどんな乳酸菌が分解するかによって、できる発酵食品が変わります。代表的なのが「ヨーグルト」です。

牛乳に乳酸菌を加えると、牛乳に含まれる乳糖を乳酸菌が分解して乳酸発酵し、ヨーグルトができます。

ビフィズス菌、ガセリ菌、ブルガリクス菌、シロタ菌などの乳酸菌が乳酸を生み出し、いろいろなヨーグルトが生産されています。

また、ヨーグルト・チーズなどの乳製品以外にも、キムチやぬか漬け・すぐき漬けに代表される漬物やなれずし(鮒ずし)などの製造過程でも、乳酸菌が関係しています。それぞれの原料である野菜、お米などに含まれるブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖などを乳酸菌が分解して、発酵食品をつくり出しています。

3.酵母について

酵母は球形や楕円形をした単細胞の微生物。出芽によって増殖します。

酵母とは、糖をアルコールと炭酸ガスに分解する微生物のこと。植物や樹液、野菜や果物の表面、空気中など、自然界のあらゆるものに生息しています。

アルコール発酵をおこなうので、古くからお酒の醸造に使われてきました。また、パンづくりにも酵母(イースト)は欠かせません。

発酵の際に生成される炭酸ガスがパン生地を膨らませるのです。さらに発酵過程で香り成分を生み出すのも、酵母のはたらきによるものです。

ほかにも日本酒、紅茶、味噌、醤油、漬物、かつお節、塩辛、くさや、納豆など多くの発酵食品の発酵工程で酵母が作用しています。

最近よく腸内環境って、言葉を耳にしませんか?

腸内環境を整えると、何が良いのかお伝えします。

腸は脳からの指令がなくても自分で判断して活動する力が備わっていて、「第二の脳」とも呼ばれています。

「腸」は人が睡眠をとっている間も人の意思、脳の指示に関係なく活動しており、その働きが人の健康を支えているといっても過言ではありません。

腸は、食べ物を消化・吸収したり、排泄する器官としてはよく知られています。しかし、からだ全体の調子をコントロールする重要な働きをしていることは、あまり知られていないかもしれません。

じつは、腸によって保たれているのが「自律神経」のバランスで、それが崩れると、さまざまな臓器に悪影響を及ぼすだけでなく、血流や脂質代謝の悪化など、年齢とともに気になる病気のリスクにつながります。

また、腸は病原体の侵入をくい止める最大の免疫器官です。

腸管で働く免疫機能とは、食べ物と共に入ってくる異物(病原菌や毒素など)を排除し必要なものは取り入れ常に生体を守るシステムです。

腸管は食べ物と一緒に入ってきた様々な有害物質に絶えずさらされていますが、腸壁には免疫細胞が集中しており、ここで、外敵菌や有害物質をすばやく識別して排除するのです。人の免疫機能の約6割が腸に集中しており、からだを守っています。

腸内に棲む腸内細菌は、最近の知見では千兆個とも言われています。

腸壁にお花畑のようにびっしりと種類ごとに分布しているので、腸内フローラ(腸内細菌叢)と呼ばれています。腸内フローラは、生まれたときの環境などにより、そのヒト独自のフローラができあがると言われています。

腸内は母体にいる状態では無菌ですが、出生と同時に産道や空気、周りの人間の肌の接触などによって細菌が侵入します。

そして成長とともにその人独自のバランスでフローラが出来上がります。しかし加齢とともにそのバランスは崩れてゆきます。

腸内フローラはとってもデリケートです。加齢以外に抗生物質など薬物の乱用、精神的なストレス、運動不足、そして人が毎日摂る食事内容などに大きく影響を受けるのです。

では、私たちの食事と腸内細菌の関係はどのようになっているのでしょうか?

腸内細菌には3種類あります。有益な働きをする2割の善玉菌と、悪い影響を及ぼす1割の悪玉菌。残り7割は、その時々で優位な方に味方する大多数派の日和見菌です。

善玉菌は、野菜や果物が大好物。これらを発酵させ、有益な物質を作ります。

悪玉菌は、肉や脂肪が大好物。これらを腐敗させ、有害な物質を作ります。

腸内環境を整えるには、日和見菌をできるだけ味方につけて、善玉菌優位の状態にしておくことです。

善玉菌の代表は、ヨーグルトなどに含まれるビフィズス菌や乳酸菌です。ただし体外に排出されやすいため、腸内に長くとどまってくれる植物由来乳酸菌も意識して摂り入れると良いでしょう。植物由来乳酸菌は、古くから健康に良いとされる漬物や味噌などの発酵食品に含まれています。

(この植物由来乳酸菌は、「飯こな」にたくさん入っています。)

善玉菌を補給したあとは、善玉菌の好物となるオリゴ糖や食物繊維を含んだ食品(発芽玄米、バナナ、大豆、ごぼう、アボカド、海藻など)も補給しましょう。また、納豆に含まれるジピコリン酸には、悪玉菌の増殖を抑制する働きがあります。あわせて摂るようにすれば、腸の健康維持につながります。ぜひ、毎日の食事で意識していきましょう。

腸内細菌が活躍することで腸が元気に働くようになり、栄養の吸収が良くなります。そして自律神経のバランスも保たれるようになり、良いサイクルが生まれ始め、免疫力の強化にもつながります。

さらに、健康的な腸には、細菌やウイルスだけでなく、ガンに対しての免疫力を高める働きもあります。

免疫とは、病気から体を守る体内の仕組みのことです。免疫の機能が落ちると異常化した細胞に健康な細胞が負けてしまい、ガンを発症したり、アレルギー症状が出やすくなったりします。また、感染症にもかかりやすく、重症化するリスクも高まります。

私たちの身の回りには、細菌やウイルス、ほこりや汚染物質など、身体に有害なものがたくさん存在しています。

そのような物質にさらされても病気にならないのは、それらの有害物質を身体から排除する、免疫という防護システムがあるためです。

では、どうすれば免疫機能を強化することができるのでしょうか?

①適度な活動性と休養のバランス

免疫は、日中の活動中に高まり、夜になると低下します。免疫力を高めるためには、決まった時刻に起きて食事を摂り、しっかりとからだを動かすこと。“活動”と“休養”という一定のリズムを保つことが大切です。

②からだを温めること

体温が1℃下がると、免疫機能は30~40%低下し、体温が1℃上がると、免疫機能は約30%上昇すると言われています。

適度な活動はからだを温め、免疫が働きやすい環境を作ります。

③ストレスを減らすこと

睡眠不足や精神的ストレスも、免疫力を落とす大きな要因のひとつです。睡眠時間が少ないほど風邪を引きやすくなります。

④腸内環境を整えること

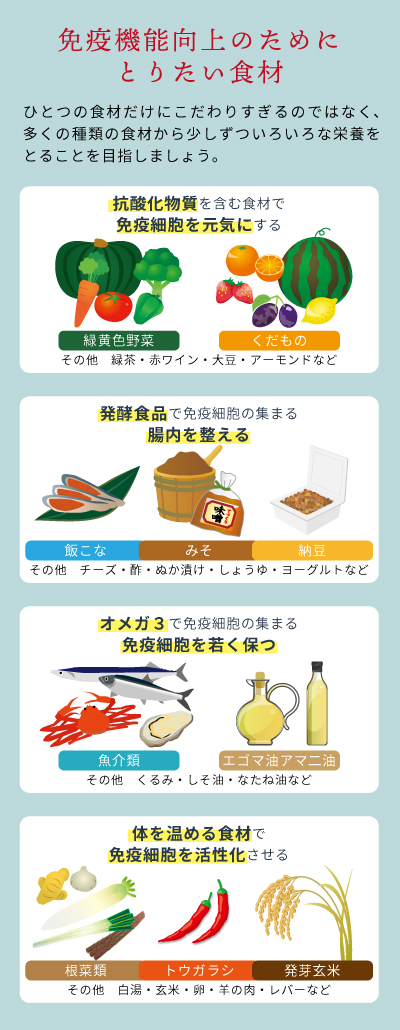

免疫細胞を活性化し、免疫物質の産生を促すためには、様々な物質が足りていなければなりません。バランスよく食べる事が大切です。まずは、抗酸化物質を含む食材を意識して食べるようにしましょう。

抗酸化物質とは、活性酸素の発生やその働きを抑制したり、活性酸素そのものを取り除いたりする物質のことです。

活性酸素は本来、私達の生命活動に必要な物質で、微量であれば有用に働きます。しかし過剰に発生すると健康な細胞を傷つけてしまい、免疫機能を低下させる原因にもなるのです。

抗酸化物質には、ポリフェノールやカロテノイドといった種類があります。これらが含まれる緑黄色野菜や果物は、ぜひ毎日の食事で取り入れるようにしましょう。

続いて積極的に食べるようにしたいのは、オメガ3という油が入った食材です。主に、魚介類やエゴマ油、アマニ油からとることができます。日本人はかつて、魚で十分にオメガ3をとっていましたが、食生活が欧米化するにつれてその摂取量も減っているといわれています。

免疫細胞の働きは体温とも密接に関係していると考えられています。根菜類やトウガラシ、ニンニクやショウガ、発芽玄米といった体を温める食材は、免疫機能の向上に期待ができます。

そして免疫機能の向上のために必ずとってほしいのは腸内環境を健康に保つ食材です。

免疫細胞の6割以上が腸にあると言われています。そのため免疫機能を高めることは腸を整えることと言っても過言ではありません。

腸の中には大きく分けて「善玉菌」「悪玉菌」そして善玉菌にも悪玉菌にもなる「日和見菌」の3種の菌が存在し、体の状態によってそれらのバランスが変わっていきます。

免疫の力を高めるのは善玉菌です。一方、悪玉菌は増えすぎると健康へ悪影響を及ぼします。日和見菌は体が弱ると悪玉菌へ変化してしまいます。善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことができるのは、ヨーグルトや味噌といった発酵食品です。

発酵食品(飯こな、ヨーグルト、チーズ、納豆、味噌、漬物など)や食物繊維(海藻類、キノコ類など)を意識して食べることをおすすめします。

(弊社で取り扱っています「飯こな」は、いろんなお料理に振りかけるだけで手軽に乳酸菌をとることができるのでおすすめです。)